学会からのお知らせ Мероприятия ЯАР

学会からのお知らせ Мероприятия ЯАР

「中央ユーラシアと日本の未来」公開講演会のお知らせ

第17回 筑波大学 NipCAプロジェクト

「中央ユーラシアと日本の未来」

「中央ユーラシアと日本の未来」

講師:放送大学・洗足学園音楽大学非常勤講師、

山下 正美 氏

題目:南シベリア・トゥバの民族楽器製作

日時:令和2年12月14日(月)13:45-15:00

会場:オンライン (Zoom)

対象:本学学生、本学教職員、一般

申込方法:

本講演会は Zoom を使用します。下記申込フォームにて参加登録をしていただくと、

ご登録後、講演会入室のための URL をお送りいたします。

Zoom利用が初めての方:招待メールが届きましたら、URLを

Zoomが繋がらないなどの相談は受けられませんので予めご了承

<申込フォーム> 〆切:12/14(月) 13:00

主催:筑波大学「日本財団 中央アジア・日本人材育成プロジェクト (NipCA)」

協力:筑波大学 グローバル・コモンズ機構,国際室,

グローバルコミュニケーション教育センター社会貢献委員会,

スーパーグローバル大学事業推進室,

地域研究イノベーション学位プログラム,人文・文化学群,社会・

問合せ:NipCA プロジェクト担当事務室

TEL: 029-853-4251 / Email: info@genis.jinsha.tsukuba.ac.

Website: https://centralasia.jinsha.

第10回ICCEESモントリオール大会オンライン開催のお知らせ

第10回ICCEESモントリオール大会オンライン開催のお知らせ

新型コロナウイルスの感染拡大のため2021年に延期となった第10回ICCEESモントリオール大会は、オンラインでの開催が決定されました。

詳細については下記のICCEESのサイトをご参照ください。

ロシア留学セミナーの開催

JIC国際親善交流センター ロシア留学セミナー開催のお知らせ

ロシア留学セミナーを開催いたします。

http://www.jic-web.co.jp/

無料のセミナーです。

コロナ状況下でのロシア留学現状のご説明に加え、

大学生という限られた年数の中で留学をお考えの学生の皆様、

日時:2020年12月5日(土)16:00-17:30

開催形式:Zoomによるオンライン開催 参加費:無料

参加登録:下記フォームよりご登録ください。

https://docs.google.com/forms/

登録締切:12月3日(木)

お問合せ先:JIC国際親善交流センター jictokyo@jic-web.co.jp

ロシア留学について少しでもお考えの方に、

札幌大学ロシア文化センター講演会

札幌大学ロシア文化センター講演会

「受け継がれる永遠の美――フェートからブーニンへ」

「受け継がれる永遠の美――フェートからブーニンへ」

講 演 者:札幌大学女子短期大学部 助教 宮川絹代(ロシア文学)

実施日時:12月4日(金)17:00-18:00

オンライン参加(Zoom) 事前申込必要

※申込受付後にZoomID、パスコードを事前に通知いたします。

1. 申 込 先:札幌大学研究支援課

2. 申込方法:メール gakumu@ofc.sapporo-u.ac.jp

3. 記載事項:メールの件名・本文に以下の内容をご記載ください。

件名/「ロシア文化センター講演会申込」

本文/ 氏名、年齢、職業、連絡先電話番号

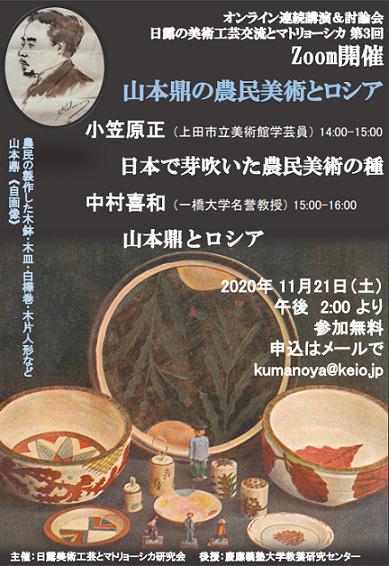

オンライン連続講演&討論会:日露の美術工芸交流とマトリョーシカ

オンライン連続講演&討論会:日露の美術工芸交流とマトリョーシカ

第3回「山本鼎の農民美術とロシア」

日時:11月21日(土)14:00ー16:00(少し延長可能)

Zoom開催

講演1 上田市立美術館学芸員 小笠原正 「日本で芽吹いた農民美術の種」

講演2 一橋大学名誉教授 中村喜和 「山本鼎とロシア」

このオンライン連続講演&討論会は、2020年度に開催予定だった日露美術工芸とマトリョーシカに関するシンポジウムの講演部分を、一つずつオンラインで開催しているものです。幅広い興味と様々な専門を持つ人たちが集まって情報を提供しあい、ともに考えています。すでに第1回「マトリョーシカ日本起源説をめぐって」(熊野谷葉子)、第2回「ロシアの工芸とジャポニズム ミハイル・ヴルーベリを中心に」(上野理恵)が行われました。

第3回は、「児童自由画教育運動」や「農民美術運動」でも知られる芸術家、山本鼎がテーマです。フランス留学から帰国途中の1916年、ロシアに4か月間滞在した山本鼎は、そこで帰国後の活動の礎となる体験をしました。山本鼎の故郷であり活動の中心だった上田市とZoomでつなぎ、上田市立美術館学芸員の小笠原正さんにお話をうかがいます。更に日露文化交流やロシア文化に関する数多くの著作で知られる中村喜和・一橋大学名誉教授にも山本鼎のロシア体験についてお話を伺います。

この会にはどなたでもどこからでも参加できます。ミーティング管理のため参加を希望される方は下記よりお申し込みください。使用言語は日本語です。

■お申込み

■連絡先:熊野谷葉子研究室 kumanoya@keio.jp

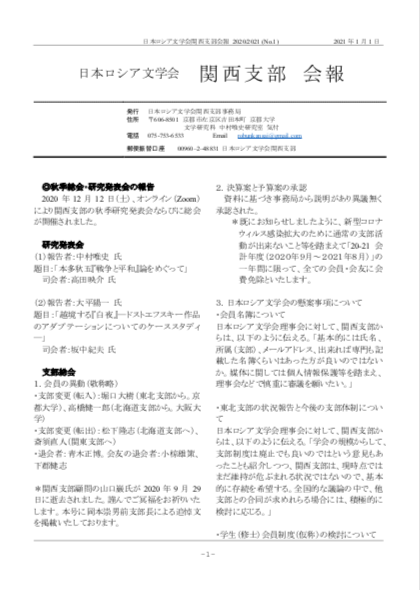

関西支部 2020年 秋季総会・研究発表会のお知らせ

関西支部 2020 年 秋季総会・研究発表会のお知らせ

次の要領で関西支部 2020年 秋季総会・研究発表会が行われます。

日時:2020年 12月12日15進行役:事務局

◎15時55分-16時00分:休憩(5分)

◇◇

◎関西支部の会員・会友ではない皆様もご参加いただけます(質疑での発言は、支部会員・会友と日本ロシア文学会の会員に限ります)。

日時:2020年 12月12日15進行役:事務局

発表者:中村唯史 氏

題目:「本多秋五『戦争と平和』論をめぐって」

司会者:高田映介 氏

◎15時55分-16時00分:休憩(5分)

◇◇

研究 発表 2

16時00分-16 時50分(50分=発表40分+質疑10分)

16時00分-16 時50分(50分=発表40分+質疑10分)

発表者:大平陽一 氏

題目:「越境するドストエフスキー:『白夜』の映画化についての雑談」

司会者:坂中紀夫 氏

◎関西支部の会員・会友ではない皆様もご参加いただけます(質疑での発言は、支部会員・会友と日本ロシア文学会の会員に限ります)。

◎なお、事前にお申し込みが必要です。 robunkansai@gmail.com

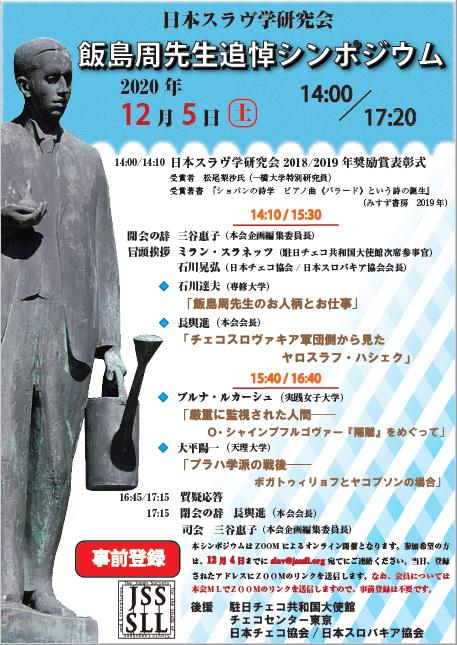

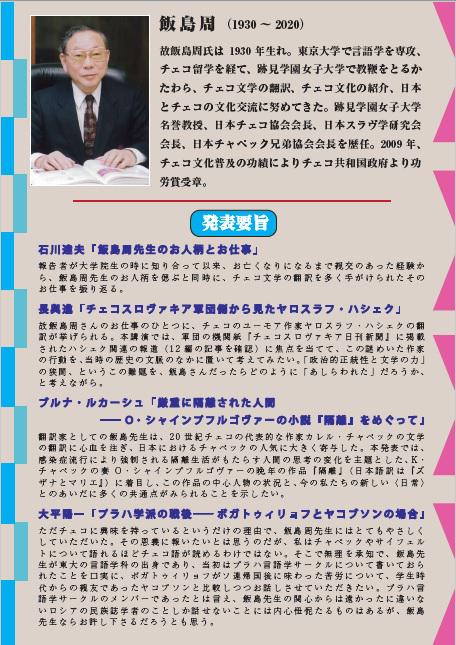

飯島周先生追悼シンポジウム

日本スラヴ学研究会では、チェコ文学やチェコの文化、

飯島周先生追悼シンポジウム

日時 12月5日(土) 14時00分‐17時20分

開催方法 ZOOMによるオンライン開催

プログラム

・日本スラヴ学研究会2018/2019 年奨励賞表彰式

・開会の辞 三谷惠子(本会企画編集委員長)

・冒頭挨拶 ミラン・スラネッツ(駐日チェコ共和国大使館次席参事官)

石川晃弘(日本チェコ協会/ 日本スロバキア協会会長)

石川晃弘(日本チェコ協会/ 日本スロバキア協会会長)

・石川達夫(専修大学)「飯島周先生のお人柄とお仕事」

・長與進(本会会長)「

・ブルナ・ルカーシュ(実践女子大学)「厳重に監視された人間─

・大平陽一(天理大学)「プラハ学派の戦後──

・質疑応答

・閉会の辞 長與進(本会会長)

第70回定例総会・研究発表会と2019/2020年の学会をふりかえって

第70回定例総会・研究発表会(大阪大学・オンライン大会)と

2019/2020年の学会をふりかえって

2019/2020年の学会をふりかえって

日本ロシア文学会会長 三谷惠子

2020年11月5日

日本ロシア文学会第70回定例総会・研究発表会は、10月31日、11月1日の2日間、オンラインで開催され、総会およびすべての研究発表を予定どおり終了しました。

昨年の早稲田大学で行われた総会で、2020年70回大会は大阪大学を会場として開催すると決まり、以後、2020年大会実行員会の皆さんには、会場の下見、予約、プレシンポの計画など、今大会に向けた準備を始めていただいたところでした。しかしながら、今年の春先からの新型コロナウィルス感染症の拡大により、状況が一変しました。

4月に行われた大会組織委員会・実行委員会合同委員会では、今大会の開催方法そのものが議論されました。その後、さまざまな意見交換を経て、7月の理事会でオンラインによる開催が決まり、同時に、実行委員会の中にオンライン班(班長中村唯史副会長)を設置して対応にあたることになった次第です。Zoomのミーティング形式による全国大会という前例のない事態に向けて、実行委員会・オンライン班、また広報委員会の本田晃子委員長には、8月から入念に準備を進めていただき、大会開催の前には参加者への事前の接続確認や、司会者・発表者との密な連絡も行なわれました。その結果、発表は全体にスムーズに行われ、発表者の研究への熱意がパソコンの画面からじかに伝わってくるような、充実した大会になったと思います。どの会場にも、30人から60人ほどの聴衆が集まり、非会員の参加も各会場に数名見られるなど、予想以上の盛会になったといえるでしょう。実行委員会、オンライン班、また当日に会場係としてご協力くださった会員の皆さんに、お礼申し上げます。

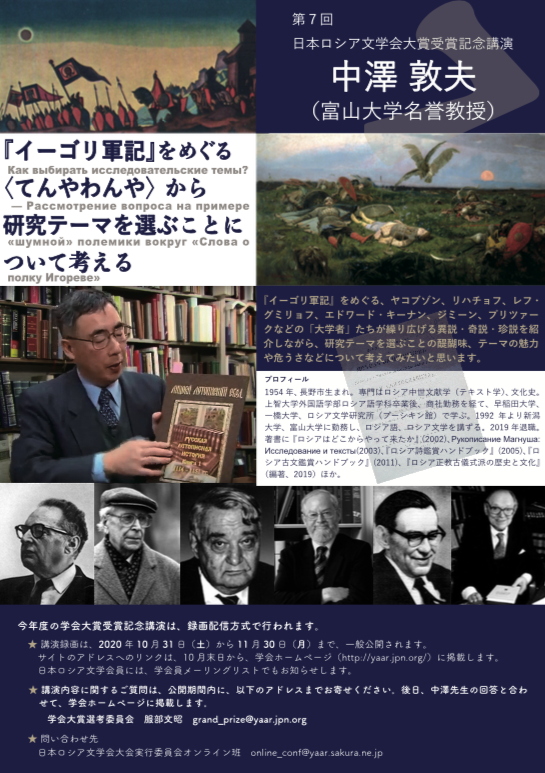

今年度の学会大賞受賞者である中澤敦夫氏の受賞記念講演も、YouTubeでの公開という、これまでにない形となりましたが、こちらも多くの方々の協力によって実現しました。

全国大会の意義は、たんに会員が研究発表を行うだけではなく、全国にいる会員が一同に集まって場を共有し、そこで研究者間の交流をより豊かにすることにあるでしょう。その意味で、オンライン発表会は、完全に通常の大会の代わりとはなりませんが、実際の出会いがない代わりに、どこにいても参加できる、移動の時間や交通費が不要、という利点もあり、すでに、来年もオンラインでやってほしいという会員の方の声も出ています。大会をオンライン化することは、全国大会の意義を根本から変えることになり、そのまま実現というわけにはいかないでしょうが、多くの学会や研究会でオンライン形式での講演会やワークショップが行われるようになった今、さまざまな活動や企画にオンライン形式を取り入れることは、今後の本学会の発展のためにも不可避の課題であると考えられます。その意味で、コロナ禍という不幸な出来事が原因であったとはいえ、オンライン開催となった第70回大会は、今後の学会の活動を広げる新たな可能性を示唆する、記念の大会になったと思います。

2019/2020年の学会にも、いろいろな動きがありました。2020年にはいってからは、新型コロナ感染症のために、学会活動がさまざまな制約を受けましたが、編集委員会のご尽力により、学会誌52号は通常どおりのスケジュールで刊行されました。また、ホームページ上では、会員の皆さんの活発な情報発信が行われています。2020年の総会をもって、4年間事務局を預かってくださった野中進さんの任期が終了しましたが、後任を上智大学の秋山真一さんにお願いし、これからは、安達大輔さんとの二人体制で、学会運営の要である事務局をご担当いただきます。

このように、多くの皆さんのご協力で着実に実績を積み上げている状況ですが、しかし同時に、本学会が今後の課題として取り組まなくてはならない課題がいくつかあるのもまた事実です。

すでに会員各位に連絡があった通り、2019年末に発行された会員名簿に複数件の情報記載ミスが指摘されました。皆さんのご協力と、業務委託している勝美印刷の誠意ある対応により、大きな実害はなく、訂正版を作成してお手元に届けることができましたが、この問題は、これからの名簿配布のあり方について考えるきっかけとなりました。個人情報の管理がますます厳格化される世の趨勢、また紙媒体の名簿を多くの学会が廃止している現状の中で、本学会でも、紙媒体の名簿作成をどうするかが、今後の課題となっています。

研究者コミュニティの縮小、とくに若手研究者の減少は人文系の研究分野が共通して抱える問題ですが、本学会でも、将来的に維持可能な支部体制のあり方や、大学院生、とくに修士課程在学中の学生さんの入会促進など、学会と、会員それぞれの研究領域の今後の持続的な発展のために、対策を真剣に考えるときに来ているように思われます。今後の理事会で具体的な対応を相談して参りますが、皆さんもこうした問題について、各支部へご意見をお寄せください。

10月31日の総会で、2021年の大会は、筑波大学での開催と決まりました。多くの会員が、コロナ禍の中、現地調査や資料収集ができないなど、不自由な研究状況下にあることと思います。けれどもさまざまな通信手段を用いて資料や情報を得るなど、最大限の工夫によって研究成果を出していただき、来年の大会がそうした成果を互いに公開する、活気ある議論の場となることを祈念いたします。

PDF版

PDF版

第11回国際学術実践会議コロレンコ記念研究会のご案内

第11回国際学術実践会議コロレンコ記念研究会・若手のためのコロレンコ記念研究会のご案内

北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター(SRC)は、協定先のウクライナ・ポルタワ国立教育大学英語・世界文学学習法研究教育センター、およびウクライナ教育科学省、コロレンコ文学記念館との共催で近代文学についての国際会議を開催いたします。

北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター(SRC)は、協定先のウクライナ・ポルタワ国立教育大学英語・世界文学学習法研究教育センター、およびウクライナ教育科学省、コロレンコ文学記念館との共催で近代文学についての国際会議を開催いたします。

会議は11月11日(水)・12日(木)の両日オンラインで開かれ、SRCからは以下の報告が行われます。

Адати Дайсукэ. Мелодрама и мелодраматическое в русской культуре тридцатых ? сороковых годов XIX века (к постановке проблемы)

Уэмура Масаюки. Образ казачества в художественной литературе: на примере произведений И. Котляревского и Н. Гоголя

プログラムや参加方法、連絡先等についてはリンク先をご覧ください。

皆さまのご参加をお待ちしております。

2020年度 ナボコフ協会大会のおしらせ

2020年度の大会は新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から従来の形式での開催を取りやめ、11月22日(日)にZOOMを使用したオンライン形式で開催します。ふるってご参加ください。(一般視聴歓迎・要申込・参加無料)

総会:13:00-14:00

大会:14:30-17:30

シンポジウム「ナボコフとクロノトポス」

講師:中村唯史(京都大学)

講師:小西昌隆(獨協大学・非)

講師:後藤篤(京都府立大学)

司会・講師:寒河江光徳(創価大学)

※大会運営の都合上、今回の一般参加は事前申込制を取らせていただきます。一般参加を希望される場合は、11月15日(日)までに本HPの「お問い合わせ」から事務局までメールにてその旨をご連絡ください。(折り返し、参加方法をお知らせいたします。なお希望者多数の場合は先着順での受付となる場合がございますので、予めご了承ください。)

ナボコフ協会HP:http://vnjapan.org/main/news.html

ナボコフ協会HP:http://vnjapan.org/main/news.html

九州大学 専任教授の公募

九州大学にてロシア語担当の専任教授の公募が行なわれています。

詳細は次のURLからご確認下さい:https://jrecin.jst.go.jp/seek/SeekJorDetail?fn=4&id=D120110054&ln_jor=0&top_btn=1

詳細は次のURLからご確認下さい:https://jrecin.jst.go.jp/seek/SeekJorDetail?fn=4&id=D120110054&ln_jor=0&top_btn=1

2021年度(第8回) 日本ロシア文学会大賞候補者推薦のお願い

標記の件につき、会員の皆様からのご推薦をお待ち申し上げます。なお、以下の諸点にご留意下さい。

(1)推薦権は日本ロシア文学会会員が持つ。自薦は認めない。

(2)推薦すべき候補がいる場合、本年12月末日までに所定の書式によって推薦書を事務局に提出する。推薦は一人の推薦権者について各年度一件に限る。なお、推薦書は日本ロシア文学会事務局宛に電子メール添付で送付する(yaar@yaar.jpn.org)。

(3)推薦書には推薦理由を記すとともに、候補者の履歴、業績一覧等、評価のために参考となる事項を記すものとする。

・下記から推薦書の書式をダウンロードして下さい。

・提出締切:2020年12月31日

・提出先:日本ロシア文学会事務局(電子メール添付で送付)

電子メールアドレス:yaar@yaar.jpn.org

2020年11月3日

大賞選考委員会

「2021年度日本ロシア文学会賞」候補ご推薦のお願い

日本ロシア文学会では、会員による研究を奨励するため、日本ロシア文学会賞を設けています。

つきましては、下記の要領で候補作をご推薦くださいますようお願い申し上げます。

つきましては、下記の要領で候補作をご推薦くださいますようお願い申し上げます。

1.推薦要件、対象者、対象期間について

【推薦要件】

「日本ロシア文学会賞選考要領」を参照の上ご推薦ください。

【対象者】

論文の場合は、基本的に若手・新進の学会員を対象とします。明確な年齢の基準は設けませんが、専任職に就いていない者や、大学院生などを中心に考え、過去の受賞者は対象外とします。

著書の場合は、論文の場合よりも若干年齢が高めの者、専任職に就いている者も対象とします。また、過去に論文に対して学会賞を受賞している場合も対象外にはしません。

著書の場合は、論文の場合よりも若干年齢が高めの者、専任職に就いている者も対象とします。また、過去に論文に対して学会賞を受賞している場合も対象外にはしません。

【対象期間】

「日本ロシア文学会賞選考要領」の規定により、本年度の対象図書は、「2020年12月31日を期限とし、その期限以前およびおよそ2年以内に刊行されたもの」、論文については、「12月末日を期限とし、その期限以前およそ1年以内に発表されたもの」が対象となります。

2.【推薦書式】推薦にあたっては下のリンクから書式をダウンロードし、必要事項を記入の上、学会事務局宛に郵送またはE-mailでご送付ください。

・2021学会賞推薦書(doc.)

・2021学会賞推薦書(pdf.)

3.【締切】2021年1月31日

4.【送付先】

(郵送) 日本ロシア文学会事務局

〒060-0809 札幌市北区北9条西7丁目

北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター 安達大輔研究室内

北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター 安達大輔研究室内

(E-mail)prize@yaar.jpn.org

* なお送付にあたっては、郵送の場合は封筒おもてに「日本ロシア文学会賞推薦」と朱書、メール送付の場合は、件名を「日本ロシア文学会賞推薦」としてください。

学会賞選考委員長

ヨコタ村上孝之

東京大学大学院総合文化研究科での公募

東京大学大学院総合文化研究科地域文化研究専攻にて、准教授あるいは専任講師の公募(地域文化研究専攻・ロシア東欧)が行なわれています。

会誌『ロシア語ロシア文学研究』第53号への投稿エントリーについて

会誌『ロシア語ロシア文学研究』第53号(2021年10月刊行予定)への投稿希望者(研究論文,書評ならびにパネル報告など)は, 2020年11月30日(月曜日)24時までに以下の要領でエントリーしてください。エントリーがない場合は投稿できません。

すでに口頭発表したものでも,エントリー用紙にその旨が明記してある場合は,審査の対象となります。

申し込みに際しては,「エントリー用紙」を以下よりダウンロードして必要事項を記入し,電子メールに添付して,下記のアドレス宛にお送りください。

送付先(編集委員会):

editor@yaar.jpn.org

editor@yaar.jpn.org

なお「査読用原稿」の提出期限は,2021年1月31日(日曜日)24時です。

エントリーされた方には,追って査読用原稿の提出の仕方についてご連絡差し上げます。

2020年10月26日

日本ロシア文学会 編集委員会

北海道スラブ研究会開催のご案内

北海道スラブ研究会は研究者と一般の人々との連携を深めることを目的とした会です。

今回はヨーロッパ、特にポーランドの言語政策を中心に研究をされている貞包和寛(さだかね・かずひろ)先生にご講演をお願いします。

開催はZoomによるオンラインですが、会場でご参加いただくことも可能です。詳細は下記をご覧ください。

日 時:2020年11月5日(木)16:30-18:00

報告者:貞包和寛(東海大学、東京外国語大学非常勤講師)

題 目:ポーランドの政策とシロンスク問題:多元主義政策によるマイノリティの疎外

概 要:2005年に成立したポーランドの「マイノリティ法」の問題点を、シロンスク地方を題材に分析していこうと思います。

最終的には、マイノリティを保護するための政策が、実際にはマイノリティを疎外するために使用されることがあるという結論を導きます。

司 会:野町素己(SRC)

開催方法:Zoomによるオンライン

参加方法:以下のURLから参加登録をお願いします。

https://forms.gle/uBsU9iZNwDo81UCX7

*当日はスラブ・ユーラシア研究センター大会議室から中継します。現地会場での参加を希望される方は下記連絡先までご連絡ください

(なお新型コロナウイルス感染症拡大の状況を考慮して、先着10名様までとさせていただきます。ご理解に深謝申し上げます)。

登録期限:10月30日(金)12:00pm(Zoom・現地参加ともに)

http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/jp/seminors/slav/slav-info.html

今回はヨーロッパ、特にポーランドの言語政策を中心に研究をされている貞包和寛(さだかね・かずひろ)先生にご講演をお願いします。

開催はZoomによるオンラインですが、会場でご参加いただくことも可能です。詳細は下記をご覧ください。

日 時:2020年11月5日(木)16:30-18:00

報告者:貞包和寛(東海大学、東京外国語大学非常勤講師)

題 目:ポーランドの政策とシロンスク問題:多元主義政策によるマイノリティの疎外

概 要:2005年に成立したポーランドの「マイノリティ法」の問題点を、シロンスク地方を題材に分析していこうと思います。

最終的には、マイノリティを保護するための政策が、実際にはマイノリティを疎外するために使用されることがあるという結論を導きます。

司 会:野町素己(SRC)

開催方法:Zoomによるオンライン

参加方法:以下のURLから参加登録をお願いします。

https://forms.gle/uBsU9iZNwDo81UCX7

*当日はスラブ・ユーラシア研究センター大会議室から中継します。現地会場での参加を希望される方は下記連絡先までご連絡ください

(なお新型コロナウイルス感染症拡大の状況を考慮して、先着10名様までとさせていただきます。ご理解に深謝申し上げます)。

登録期限:10月30日(金)12:00pm(Zoom・現地参加ともに)

連絡先:adaisuke*slav.hokudai.ac.jp (*をアットマークに換えて送信してください)

http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/jp/seminors/slav/slav-info.html

日本学術会議会員任命をめぐる問題についての声明

この度の、日本学術会議会員任命問題につき、

2020年 10月10日 日本ロシア文学会会長 三谷惠子

日本学術会議会員任命をめぐる問題について

先般、日本学術会議より第25期会員候補者として推薦された105名の研究者のうち6名が、内閣総理大臣により任命されない事態が生じました。任命されなかった6名の研究者はいずれも、優れた研究実績を持ち、日本学術会議法第十七条に定められた選考基準に基づき適切に推薦された方々であると認識しています。

これらの研究者が任命されなかったことについて、多くの学術団体や教育機関をはじめ、諸方面から根拠の開示と、6名の任命を求める声が上がっていますが、いまだ明確な説明もないまま、政府は、内閣総理大臣による、6名を除外した会員任命を、既決の事項とする態度を変えていません。

このような事態は、学術の政治からの独立性を脅かすものであり、ひいては憲法で定められた思想や表現の自由に対する重大な脅威であると考えます。

日本ロシア文学会は、文化の健全かつ自由な発展をめざす人文系の学会であり、その運営を預かる同学会理事会は、この事態を深く憂慮し、10月2日付で日本学術会議から出された「第25期新規会員任命に関する要望書」にあるとおり、推薦した会員候補者が任命されない理由の説明ならびに速やかな任命を求めます。

令和2年10月10日

日本ロシア文学会理事会

会長 三谷惠子

米川哲夫先生を悼む

本会会員で、元会長の米川哲夫氏が9月18日にご逝去されました(享年95歳)。

スラブ言語学会開催のお知らせ

2021年9月8日‐10日に、第16回スラブ言語学会(16th ANNUAL MEETING of the Slavic Linguistics Society (SLS-16))が北海道大学において開催されます。

詳細については下記ウェブサイト及びFacebookページをご覧ください。

関西支部研究発表会の発表者を募集します

関西支部研究発表会 発表者募集のお知らせ

広報委員会

日本ロシア文学会会長

三谷惠子

三谷惠子

ロシア文学会会費について

(正会員向け)

(2020年8月28日)会費等振込先

(郵便振替の場合)

口座記号・番号:00100-7-6507

加入者名:日本ロシア文学会

(銀行振込の場合)

銀行名:ゆうちょ銀行

金融機関コード:9900

店番:019

店名:〇一九(ゼロイチキュウ)

預金種目:当座

口座番号:0006507

日本ロシア文学事務局

日本ロシア文学会事務局

Сектретариат ЯАР

〔書記〕

〒060-0809

札幌市北区北9条西7丁目

〒060-0809

札幌市北区北9条西7丁目

北海道大学

スラブ・ユーラシア研究センター

安達大輔研究室内

スラブ・ユーラシア研究センター

安達大輔研究室内

〔庶務会計〕

〒102-8554

東京都千代田区紀尾井町7-1

上智大学外国語学部

秋山真一研究室内

E-mail(共通):

yaar@yaar.jpn.org

yaar@yaar.jpn.org

学会誌バックナンバー

学会員 1冊1000円

非学会員 1冊3000円

(2004年2月-2010年5月)は

こちらからご覧頂けます。

用語委員会編(1996年10月)