学会からのお知らせ Мероприятия ЯАР

学会からのお知らせ Мероприятия ЯАР

講演会『トルストイの直弟子といわれた日本人―わが祖父小西増太郎』

講演会『トルストイの直弟子といわれた日本人―わが祖父小西増太郎』

小西はモスクワ大留学中、トルストイと共同で『老子』をロシア語に翻訳したことからトルストイの信頼を得、交際が始まった。

講師 吉橋泰男(実孫)

日時 12月10日(土)14:00~16:00

会場 日本記者クラブCホール(日本プレスセンタービル10階)

会費 一般3,000円 会員2,500円 学生1,800円

申込 NPO日ロ交流協会 03-5563-0626

詳しくはこちら 第42回懇話会トルストイチラシ完.pdf

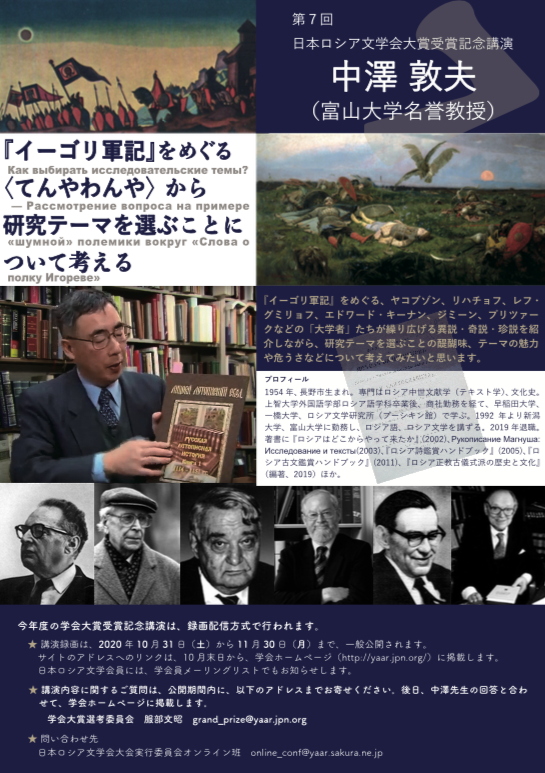

日本ロシア文学会大賞(2017年度)受賞候補者推薦のお願い

日本ロシア文学会では2014年度より「日本ロシア文学会大賞」を設け、ロシア語、ロシア文学、ロシア文化の研究、教育、普及、翻訳に携わり多大な業績をあげられた会員の功績を、顕彰することとなりました。第1回、第2回はそれぞれ井桁貞義氏、吉岡ゆき氏が受賞されました。第3回は諫早勇一氏が受賞され、本年度の大会初日に授賞式と受賞記念講演が行われました。

現在、この日本ロシア文学会大賞の2017年度受賞候補者の推薦を受け付けています。会員の皆様には、下記により、この賞の受賞にふさわしい候補者を広くご推薦くださいますよう、お願いいたします。

なお推薦書の書式中「候補者の略歴」「候補者の代表的な業績」欄につきましては、お分かりの範囲で簡略に書いてくださって結構です。

記

1)別掲の「日本ロシア文学会大賞に関する内規」「日本ロシア文学会大賞 細則」に従って推薦する。(「学会会則規定等」のページでご覧ください。)

2)推薦募集の締め切りは2016年12月31日とする。

3)推薦書は下掲の「推薦書書式」を用いて作成する。

4)推薦書は日本ロシア文学会事務局宛に郵送あるいはメール添付で送付する。(封筒の表書きあるいはメールの標題に、推薦書であることが分かるよう明記してください。また確認のため、受領後できるだけ早く事務局より連絡しますのでご注意ください。)

日本ロシア文学会大賞選考委員会委員長 沼野充義

日本ロシア文学会事務局 連絡先

郵送:〒263-8522 千葉市稲毛区弥生町1-33 千葉大学文学部 鳥山祐介研究室内

メール:yaar◆yaar.jpn.org(◆をアットマークに変えてください)

国際セミナー:Beseda 2016: Russian Culture Old and New, Tradition and Evolution

12月3日(土)に早稲田大学(戸山キャンパス)にて、ロシア文学に関する国際セミナーを開きます。詳細は次のファイルをご覧ください:Programme_Beseda 2016.12.pdf

ロシアからは2名、日本からは3名の報告があります。

ロシアからは2名、日本からは3名の報告があります。

討論時間も多めにとっています。ロシア語での議論の練習としても良い機会とのことですので,この機会に,周囲のご同僚・院生の皆さんにてお誘いあわせのうえご参加下さい。

Beseda 2016: Russian Culture Old and New, Tradition and Evolution

The seminar will be held at Waseda University (Tokyo) on Saturday, December 3, 2016.

The seminar will be held at Waseda University (Tokyo) on Saturday, December 3, 2016.

The aim of the seminar is to reflect upon several aspects of Russian literature and culture from the viewpoint of the interaction of Old and New, or tradition and evolution. In order to make our disscusion more fruitful, we will invite five speakers who are specialists in various time periods and research fields from Russia and Japan. It is hoped that the resulting dialogue between these experts will help open up new avenues of study and create some interesting findings. We welcome all who have interest in this subject. The seminar is supported by Japan Society for the Promotion of Science (Kakenhi No. 26284045, 26580065).

広報委員会

日本におけるロシア語バイリンガル教育の現在

2016年11月13日(日)、東京外国語大学にてシンポジウム「日本におけるロシア語バイリンガル教育の現在―学校と家庭での可能性、ポテンシャルを引き出すには」が行われます。詳細は以下のファイルをご覧ください。

Программа конференции-2016(日本語)最終.png

Программа конференции-2016.pdf

Программа конференции-2016(日本語)最終.png

Программа конференции-2016.pdf

枠を広げて:札幌での第66回大会を振り返って

望月哲男会長の「枠を広げて:札幌での第66回大会を振り返って」を掲載しました。

広報委員会

広報委員会

会誌『ロシア語ロシア文学研究』49号への投稿エントリー

会誌『ロシア語ロシア文学研究』第49号(2017年10月刊行予定)への、研究論文、書評ならびにパネル報告などの投稿エントリーは、2016年11月30日(水)が締め切りです。

申し込みに際しては、エントリー用紙をこちらからダウンロードして必要事項を記入し、電子メールに添付して下記のアドレス宛にお送り下さい。なお、電子メールの不具合等がないとも限りません。余裕をもって早めに申し込んでいただけると幸甚です。

査読用原稿の提出期限は、2017年1月31日(火)です。詳細については、後日,申し込みのあった方に個別に電子メールでお知らせいたします。

2016年10月20日

編集委員会

ミハイル・カラシク (Mikhail Karasik)氏特別講演

特別講演のお知らせ

ミハイル・カラシク (Mikhail Karasik)氏

(アーティスト、作家、評論家:サンクト・ペテルブルグ在住)

建築、100年の神話

―― 構成主義 / 新古典主義論争 ――

"Архитектурный миф столетия. Спор конструктивизма с неоклассикой"

日時:2016年11月11日(金)17:00−18:30

会場:東京大学文学部(本郷キャンパス)3号館7階 スラヴ文学演習室

The University of Tokyo, Faculty of Letters cor. 3, the 7th floor

所在地:〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1

交通:地下鉄丸ノ内線・大江戸線「本郷3丁目」、南北線「東大前」などから徒歩10分

Metro: “Hongo 3 cho-me” or “Todai-mae”

* 予約不要。専門的関心をお持ちの方のご来聴を歓迎します。講演はロシア語日本語で行われます。No reservation needed. In Russian only.

講演内容

そのほとんどが実現しなかった神話的存在にもかかわらず、20世紀のソ連芸術を考えるうえで重要な意味を持っている「文化宮殿プロジェクト」について、自身の芸術創作実践の紹介も交えつつ、講演を行う。

研究書著作『ソヴィエト文化宮殿:建築プロジェクトのコンクール』、『ソ連版バベルの塔』

美術カタログ『レニングラードの構成主義建築』、『ヒデケリへのオマージュ』

*ラザリ・ヒデケリ(ロシア・アヴァンギャルドの画家、デザイナー、建築家。)

Lazar Khidekel: an artist, designer, visionary architect and theoretician, who is noted for realizing the abstract, avant-garde Suprematist movement through architecture.

В этой лекции Михаил Карасик будет рассказать об одном важнейших советских художественных проектов ХХ века −− строительстве Дворца Советов, который не был реализован практически, но реализовался как архитектурный миф. По этой теме напишаны им две работы: "Дворец Советов: конкурс проектов" и "Вавилонская башня СССР", а в качестве контраста еще два альбома: "Ленинградский архитектурный конструктивизм" и "Оммаж Хидекелю".

主催・問い合わせ先 東京大学文学部スラヴ語スラヴ文学・現代文芸論研究室 電話03-5841-3847(スラヴ)

講師のプロフィール

ミハイル・カラシク Mikhail Karasik(1953年レニングラード生まれ)

サンクト・ペテルブルグ在住のアーティスト。アーティスツ・ブックの分野におけるロシアの第一人者として知られるほか,1995年にアンナ・アフマートワ博物館で開催された《ハルムス・フェスティヴァル》をはじめとするブックデザインをめぐる数多くの展覧会のキュレーター,図録の編著者として国際的に活躍。作品はロシア美術館,トレチャコフ美術館,ポンピドゥー・センター,メトロポリタン美術館などの美術館,図書館に所蔵されている。

---

主要展覧会

■ 1990 − Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского, Ленинград;

■ 1992 − Выставочный центр ?У книгоиздателя И. Д. Сытина?, Union Gallery, Москва;

■ 1993 − Музей Гуттенберга, Майнц;

■ 1993 − Центральный дом художника, Москва;

■ 1994 − Кабинет эстампов. Музей изобразительных искусств, Женева;

■ 1995 − Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Санкт-Петербург;

■ 1995 − Ярославский художественный музей, Ярославль;

■ 1997 − Государственный Эрмитаж. Научная библиотека, Санкт-Петербург;

■ 1998 − Саксонская государственная библиотека, Дрезден;

■ 1998 − Музей искусств, Чикаго;

■ 2001 − Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва;

■ 2003 − Государственный Русский музей, Санкт-Петербург;

■ 2004 − Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Екатеринбург;

■ 2007 − Галерея Anna Nova, Санкт-Петербург.

アヴァンギャルド国際学会のお知らせ

11月12日(土)に上智大学にてアヴァンギャルドに関する国際学会が開催されます。

詳細は次のファイルをご覧ください:20161112. Seminar.doc

詳細は次のファイルをご覧ください:20161112. Seminar.doc

アレクサンドル・ウジャンコフ博士(ゴーリキー文学研究所)特別談話会

2016年10月26日(水)16時30分−18時00分、京都大学吉田南キャンパス(総合人間学

部棟3階1306講義室)にて、アレクサンドル・ウジャンコフ博士(ゴーリキー文学研

究所教授)の《イーゴリ軍記》に関する特別談話会が開催されます。来聴歓迎です。

(ロシア語、通訳無し)

アレクサンドル・ウジャンコフ先生特別談話会(2016年10月).pdf

部棟3階1306講義室)にて、アレクサンドル・ウジャンコフ博士(ゴーリキー文学研

究所教授)の《イーゴリ軍記》に関する特別談話会が開催されます。来聴歓迎です。

(ロシア語、通訳無し)

アレクサンドル・ウジャンコフ先生特別談話会(2016年10月).pdf

学会誌『ロシア語ロシ文学研究』第48号掲載のお知らせ

関東支部報34号掲載のお知らせ

2016年度国際交流助成報告(その2)

ロシア文学会では2016年度、7件の国際交流助成を行いました(国際学会参加5件、公開研究会・シンポジウム等2件)。助成対象者である田中沙季氏、光井明日香氏、坂中紀夫氏、金沢友緒氏の国際学会報告を掲載します:

田中沙季「第31回スターラヤ・ルッサ国際学会『ドストエフスキーと現代』参加報告記」2016Tanaka_Saki.pdf

光井明日香「第 5回大学院生のため中欧言語会議に参加して」2016Mitsui_Asuka.pdf 坂中紀夫「ロマン・キム国際会議報告記」2016Sakanaka_Norio.pdf

金沢友緒「第14回国際18世紀学会に参加して」2016Kanazawa_Tomoo.pdf

なお、助成報告(その1)はこちらをご覧ください。

田中沙季「第31回スターラヤ・ルッサ国際学会『ドストエフスキーと現代』参加報告記」2016Tanaka_Saki.pdf

光井明日香「第 5回大学院生のため中欧言語会議に参加して」2016Mitsui_Asuka.pdf

金沢友緒「第14回国際18世紀学会に参加して」2016Kanazawa_Tomoo.pdf

なお、助成報告(その1)はこちらをご覧ください。

2016年度国際交流助成報告(その1)

ロシア文学会では2016年度、7件の国際交流助成を行いました(国際学会参加5件、公開研究会・シンポジウム等2件)。助成対象者である泊野竜一氏の国際学会報告、および、鴻野わか菜氏の公開レクチャー報告を掲載します:

なお、助成対象の1つである国際セミナー「現代スラヴ・アスペクト研究の動向」については、金子百合子氏による報告記がすでに掲載されております。詳細はこちらをご覧ください。

泊野竜一「第40回国際学会『ドストエフスキーと世界文化』に関する報告」2016Tomarino_Ryuichi.pdf

鴻野わか菜「アンナ・パーニナ氏公開レクチャー『映画翻訳を語る』」2016Kono_Panina.pdfなお、助成対象の1つである国際セミナー「現代スラヴ・アスペクト研究の動向」については、金子百合子氏による報告記がすでに掲載されております。詳細はこちらをご覧ください。

日本トルストイ協会講演会のお知らせ

日本トルストイ協会では、毎年2回、3月と9月に講演会を開いています。

日時:2016年9月17日(土)午後2時開会

会場:昭和女子大学 本部館3階中会議室

講師:佐藤雄亮氏(モスクワ大学講師)「前期レフ・トルストイの生活と創作:作家の<内なる女性像>から生じた問題とその解決を中心に」

非協会員の方は事前登録が必要です。詳しくは添付ファイルをご覧ください。

非会員向けの案内チラシ.pdf

日時:2016年9月17日(土)午後2時開会

会場:昭和女子大学 本部館3階中会議室

講師:佐藤雄亮氏(モスクワ大学講師)「前期レフ・トルストイの生活と創作:作家の<内なる女性像>から生じた問題とその解決を中心に」

非協会員の方は事前登録が必要です。詳しくは添付ファイルをご覧ください。

非会員向けの案内チラシ.pdf

2016年度日本ロシア文学会賞・日本ロシア文学会大賞選考結果

2016年度日本ロシア文学会賞・日本ロシア文学会大賞選考結果

2016年度の日本ロシア文学会賞、ならびに日本ロシア文学会大賞の受賞者が決まりましたのでお知らせします。

日本ロシア文学会賞

受賞者(2名)

| 【著書】大野 斉子 氏 | 『シャネル№5の謎 帝政ロシアの調香師』(群像社、2015年、320頁) |

| 【論文】竹内 ナターシャ 氏 | 「ソログープ『光と影』における影絵あそびとしての「演劇」の役割:「子供」と「変容」のテーマの繫がり」(『ロシア語ロシア文学研究』第47号) |

| 講 評(『ロシア語ロシア文学研究』第48号に掲載) | |

| 受賞者のプロフィールと受賞のことば | |

日本ロシア文学会大賞

受賞者

| 諫早 勇一 氏 | 授賞理由(短縮版) 第3回日本ロシア文学会大賞は、諫早勇一氏(同志社大学名誉教授、現在名古屋外国語大学中央図書館長・教授)に授与されることに決定した。 授賞の理由は、諫早氏が(1)ロシア文学の先駆的研究、(2)大学におけるロシア語教育、(3)学会運営の革新と充実、という三つの分野のすべてにおいて多大な貢献をしたということである。 (1)諫早氏は研究者としての経歴の初期から、従来の伝統的なロシア文学研究の世界では手薄であった比較文学的アプローチを積極的に試みるとともに、亡命文学研究の分野において先駆的な業績を次々に挙げてきた。特に、それまで事実上英語文学の専門家の領域と見なされていた亡命作家ナボコフを、初めて本格的にロシア語ロシア文学の専門家の側から研究の対象とした功績は研究史上画期的である。諫早氏の亡命ロシア研究はさらに、個別の作品・作家研究のレベルを超えて、亡命ロシア人の都市としてのパリ、プラハ、ベルリンなどを次々に研究対象として重要な著作を次々に刊行し、常に日本における亡命ロシア文化研究を主導してきた。 (2)諫早氏は1991年に同志社大学に赴任後、2013年に定年退職するまで、同大学におけるロシア語教育の発展に大きく貢献した。とりわけ1993年に同大学言語文化研究センター教授に就任以降、第2外国語としてのロシア語教育に尽力した結果、1000名を超える驚異的な数の受講生を擁するロシア語教育体制を作り上げた。その波及効果は広く関西圏全体に及び、同志社大学は関西圏のロシア語教育普及のための大きな原動力となった。 (3)諫早氏は、日本ロシア文学会の中核的な会員として、1997年から理事、監事、学会賞選考委員、学会誌編集委員、関西支部長などの要職を歴任した後、2009年から6年間にわたって副会長を務めた(さらに2011年からは、2年事務局長も兼任するという激務をこなした)。副会長の時代には様々な新機軸の実現に尽力した。 諫早氏はこれらの多面的かつ精力的な仕事を通じて同僚たちを鼓舞し、後進の世代にとって輝かしい導きの星となってきた。このような優れた研究者・大学人は日本ロシア文学会の誇りとするところであり、第3回日本ロシア文学会大賞を同氏に贈ることは、選考委員会にとって大きな喜びである。 |

| 授賞理由(正式版)と受賞のことば | |

日本ロシア文学会大賞選考委員会 | |

北海道大学大学院文学研究科 准教授の公募のお知らせ

北海道大学大学院文学研究科 准教授の公募のお知らせ

北海道大学大学院文学研究科では、「ロシア語学」の分野で准教授1名(採用日:平成29年4月1日)を公募しています。

詳細については、下記の北海道大学ホームページをご覧下さい。

以上

神戸市外国語大学 専任教員の再公募のお知らせ

ご応募をお待ちしています。

神戸市外国大学

国際会議「ロシア文学:文化・民族的伝統の対話」

国際会議「ロシア文学:文化・民族的伝統の対話」

2016年10月13---15日にエカテリンブルグで国際会議「ロシア文学:文化・民族的伝統の対話」が開催されます。

エントリーの締め切りは2016年8月末です。日本からの参加者を歓迎するとのことです。

詳しくはこちらをご覧ください:Дергачевские чтения_2016-1.doc

2016年度日本ロシア文学会北海道支部会のお知らせ

2016年度日本ロシア文学会北海道支部会(研究発表会・総会)

日時 2016年7月2日(土)14時00分ー17時30分

会場 北海道大学 人文・社会科学総合教育研究棟 W408教室

(*地図の下から1/4辺りの中央です。中心の道路を下から行くと右側の建物です)

14時00分ー14時10分 開会 支部長あいさつ 岩本和久(稚内北星学園大学)

14時10分ー16時30分 研究発表会

14:10ー14:40 「『検察官』における古典主義演劇からの変容」(仮)

発表:植木健二(北海道大学大学院文学研究科博士課程)

司会:飯田梅子(札幌大学)

14:40ー15:10 「モノ・オペラ『アンネの日記』ーーナチス時代の少女を描く「現代音楽」」

発表:神竹喜重子(北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター非常勤研究員)

司会:宇佐見森吉(北海道大学)

15:30ー16:00 「アルゼンチンの古儀式派作家D.ザイツェフによる『ダニール・テレンチェヴィチ・ザイツェフ自伝』出版をめぐって」

発表:塚田力(通訳業)

司会:大西郁夫(北海道大学)

16:00ー16:30 「"История советской фантастики" Р.С. Каца. Ее литературное значение и отзвуки 」(ロシア語)

発表:梅村博昭(所属なし)

司会:佐藤亮太郎(旭川医科大学)

16時45分ー17時30分 総会 司会:大西郁夫(北海道大学)

1.平成27年度活動報告(理事会、および北海道支部)

2.平成27年度会計報告

3.その他

公開シンポジウム「セルボクロアチア語の在りし場所」のお知らせ

7月17日(日)、京都大学文学部新館第7講義室で、標記の公開シンポジウムを開催します(14:15開場、使用言語:英語、講師:ボヤン・ベリッチ氏(ワシントン大学講師)、野町素己氏(北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター准教授))。

詳しくは添付のチラシをご覧ください。皆様のご来場をお待ちしています。シンポジウム7-17.pdf

詳しくは添付のチラシをご覧ください。皆様のご来場をお待ちしています。シンポジウム7-17.pdf

日本ロシア文学会会長

三谷惠子

三谷惠子

ロシア文学会会費について

(正会員向け)

(2020年8月28日)会費等振込先

(郵便振替の場合)

口座記号・番号:00100-7-6507

加入者名:日本ロシア文学会

(銀行振込の場合)

銀行名:ゆうちょ銀行

金融機関コード:9900

店番:019

店名:〇一九(ゼロイチキュウ)

預金種目:当座

口座番号:0006507

日本ロシア文学事務局

日本ロシア文学会事務局

Сектретариат ЯАР

〔書記〕

〒060-0809

札幌市北区北9条西7丁目

〒060-0809

札幌市北区北9条西7丁目

北海道大学

スラブ・ユーラシア研究センター

安達大輔研究室内

スラブ・ユーラシア研究センター

安達大輔研究室内

〔庶務会計〕

〒102-8554

東京都千代田区紀尾井町7-1

上智大学外国語学部

秋山真一研究室内

E-mail(共通):

yaar@yaar.jpn.org

yaar@yaar.jpn.org

学会誌バックナンバー

学会員 1冊1000円

非学会員 1冊3000円

(2004年2月-2010年5月)は

こちらからご覧頂けます。

用語委員会編(1996年10月)