掲載依頼情報

研究会「紅い星に願いを:社会主義文化の伝播と比較」

詳細は次のリンク先をご覧ください:

<休憩>

【紅色文化の中の女性と子供】

<昼食休憩>

【アニメーションと社会主義】

<休憩>

15:20ー16:10 井上徹(著述業):ソビエトアニメの日本への影響ー宮崎駿らの事例からー

<休憩>

シンポジウム「日本研究 --- 伝統と未来への追求」

次のアドレスまでお送りください:

2016年10月1日までにご登録いただいた方に対しては参加費の割引があります。

アップデイトダンスNo.36「白痴」公演のご案内

ドストエフスキーの「白痴」を基にした新作ダンス公演を開催します。

つきましては、ぜひ皆様にご覧いただきたく、ご案内を申し上げます。

*ホームページURL:www.st-karas.com

======

ドストエフスキーの「白痴」のダンス化はあまりに無謀である。

私の「最大の過失」になろうが、その無力な過失者は必死で立ち

洗い立ての手の平を差し出すだろう。

開演30分前より受付開始、客席開場は10分前、全席自由。

学生、枚数、日中連絡のつく電話番号をご記入ください。

*メール予約受付は各回とも前日の24時まで受け付けます。

皆様のご来場をお待ちしております。

第8回日本スラヴ人文学会大会のお知らせ

7月2日(土)神奈川大学横浜キャンパスにて第8回日本スラヴ人文学会大会を開催いたします。第1部が個人研究報告(13:00―)、第2部が日露演劇交流をテーマとする特別パネル企画(15:45―)となっております。ぜひ足をお運びください。

――――――――――――

第8回日本スラヴ人文学会大会プログラム

日時:2016年7月2日(土) 12:00―17:30

(第1部個人報告は13:00から)

会場:神奈川大学 横浜キャンパス 17号館215会議室

12:00-13:00 開会挨拶 大須賀史和 [横浜国立大学]

学会総会

《第1部 個人報告》

13:00-13:30 大崎果歩(東京大学大学院修士課程)

「福音書を編みなおすトルストイ」

13:30-14:00 上村正行(北海道大学大学院修士課程)

「19世紀ロシア文学上のコサック・イメージ:動乱期(スムータ)を題材にした作品を例に」

14:00-14:30 佐々木祐也(北海道大学大学院修士課程)

「シシコフの翻訳作品にみる言語観」

(司会:笹山啓[東京外国語大学])

14:30-15:00 中村瑞希 (筑波大学大学院博士前期課程)

「タタール・ディアスポラの言語意識と言語使用状況:タシケントのタタール人の事例から」

15:00-15:30 武川直幹 (筑波大学大学院博士前期課程)

「ウクライナ語における不完了相未来時制に関する一考察」

(司会:清沢紫織 [筑波大学])

(休憩 15:30‐14:45)

《第2部 特別パネル企画》

「演劇人の課題 ― 日露演劇交流の現場から」

15:45‐17:30

パネリスト(五十音順)

秋月準也(北海道大学大学院/ロシア文学研究者)

杉本孝司(劇団「東京芸術座」/演出家)

野崎美子(演出家)

谷田川さほ(劇団「銅鑼」/俳優)

(司会:佐藤貴之 [東京外国語大学])

閉会挨拶 堤正典 [神奈川大学]

(終了後懇親会)

※第2部パネル企画の詳細につきましては、お手数ですがポスターまたは日本スラヴ人文学会のFacebookページをご覧くださいますよう、よろしくお願いいたします。

お問合せの際は下記のメールアドレスまでお願いいたします。

slavichumanities.japan@gmail.com(担当:貞包和寛)

ヴィユーギン博士講演「われらいかにロシアを作り直すべきか」

日時:7月9日(土)11--13時

題目:「われらいかにロシアを作り直すべきか(ポストソヴィエト時代のリメイク:

2016年度日本ナボコフ協会大会のご案内

* 開会の辞 14:00ー14:05 会長:若島正(京都大学教授)

国際会議「ロシア文学:精神文化的コンテクスト」

会期:2016年11月15―19日

エントリー締切:2016年9月30日

詳しくは次のファイルをご覧ください:sibirskij forum.docx

日本ナボコフ協会大会のお知らせ

戦禍をまぬがれたセルゲイ・ボルトキエヴィチの交響曲を日本初演で聴く

---- オーケストラ・ナデージダ第14回演奏会

乗松亨平 × 東浩紀「ソ連崩壊後のポストモダニズム

乗松亨平 × 東浩紀「ソ連崩壊後のポストモダニズム

近現代ロシア文化におけるプラトンおよび古代ギリシア表象の諸問題

ヴェーラ・マルコワを偲ぶ --- 音楽と朗読の夕べ

この度、マルコワの生涯と業績を紹介する音楽と朗読の夕べを、下記の通り開催いたします。

プロコフィエフ等の音楽にのせて、マルコワによる俳句や和歌のロシア語訳を朗読します。

皆様のご来場を心よりお待ち申し上げます。

http://www.kcf.or.jp/tiara/map.html

特別シンポジウム「世界文学村と愉快な仲間たち」

*定員220名、事前申し込み不要、入場無料

膨大な現代世界文学を前にして、何から読めばいいのか、途方に暮れている老若男女、10代から80代のために、タフで華麗で心優しき案内人たちが集います。

*このシンポジウムの内容は『世界は文学でできている』第5集(光文社、2016年刊行予定)に収録されます。

タリンにて第8回ロトマン会議

エントリー締切は2016年3月14日です。

くわしくはこちらをご覧ください:160527Lotman conference_Tallinn.doc

中世スラヴテクストへの新たなアプローチ

---------------------------------------------------------------------------

司会 三谷惠子

<討論者と報告>

三浦清美 (電気通信大学)

服部文昭 (京都大学)

-- 休憩 --

アニサヴァ・ミルテノヴァ(ブルガリア科学アカデミー・文学研究所)

三谷惠子(東京大学)

討論

---------------------------------------------------------------------------

<講師>

アニサヴァ・ミルテノヴァ

討論

(■をアットマークに変えてください)

I・エサウーロフ氏公開講演

【日時】2016年3月13日(日)午後2時30分--5時

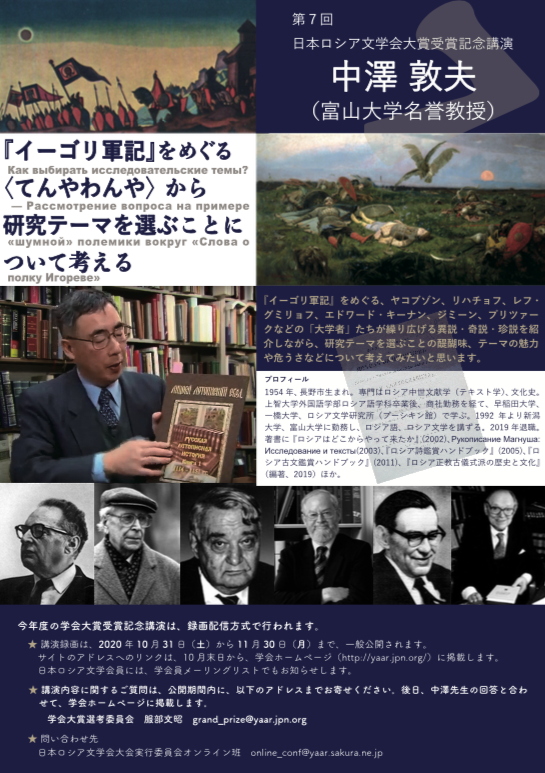

【場所】京都大学文学研究科(文学部校舎)第2演習室

【使用言語】ロシア語

【その他】入場無料・事前予約不要

詳しくはこちらをご覧ください。エサウーロフ氏講演会チラシ.pdf

シンポジウム「今、ロシア文学を考える」

【日時】2016年3月11日(金)14:30--17:30

【場所】東京大学駒場キャンパス18号館1階メディアラボ

【使用言語】ロシア語

【その他】入場無料・事前予約不要

詳しくはこちらをご覧ください。 シンポジウムポスター.pdf

講演『現代ロシアと、日本のロシア語学習・研究に関する諸問題』

『ディブック』 ――越境するユダヤ演劇――

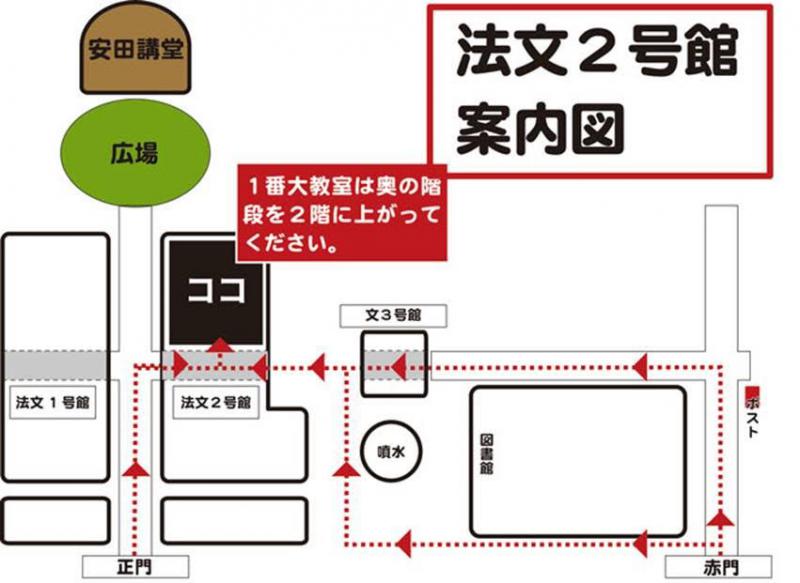

【場所】東京大学本郷キャンパス 法文2号文学部1番大教室(定員220名)

【参加】無料(事前申し込み不要)

【問い合わせ先】

アンナ・パーニナ博士 公開レクチャー「映画の翻訳を語る」

千葉大学アカデミック・リンク・センター

三谷惠子

ロシア文学会会費について

(正会員向け)

(2020年8月28日)日本ロシア文学事務局

日本ロシア文学会事務局

〒060-0809

札幌市北区北9条西7丁目

スラブ・ユーラシア研究センター

安達大輔研究室内

yaar@yaar.jpn.org

(2004年2月-2010年5月)は

こちらからご覧頂けます。