カテゴリ:学会・シンポジウム

国際ドストエフスキー・シンポジウムのお知らせ

長編小説『白痴』の発表150周年を記念して2018年10月23日から26日までブルガリアのドストエフスキー協会による「国際ドストエフスキー・シンポジウム」が首都のソフィアで開催されます。

詳細は次のURLを参照して下さい:https://bod.bg/bg/

第9回日本スラヴ人文学会大会のお知らせ

来る7月8日(土)、東京外国語大学府中キャンパスにて第9回日本スラヴ人文学会大会を開催いたします。本年度は個人発表とパネル企画の2部構成になっております。研究者の方はもちろん、学部生や一般の方々のご来聴も歓迎いたします。

プログラム:

【第1部】個人報告(12:10-15:30)

●パネリスト(登壇順)

学会総会(17:20-17:50)

閉会挨拶(17:50-18:00):堤正典 [神奈川大学]

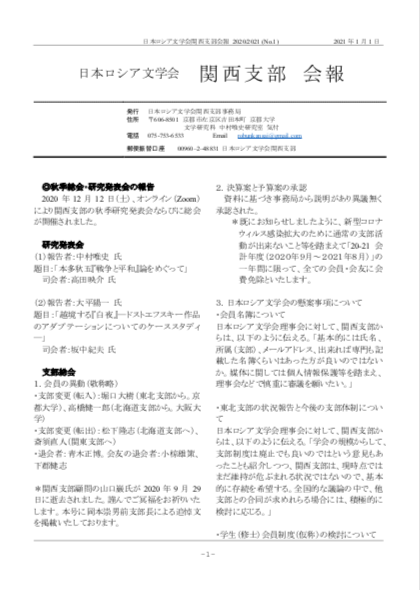

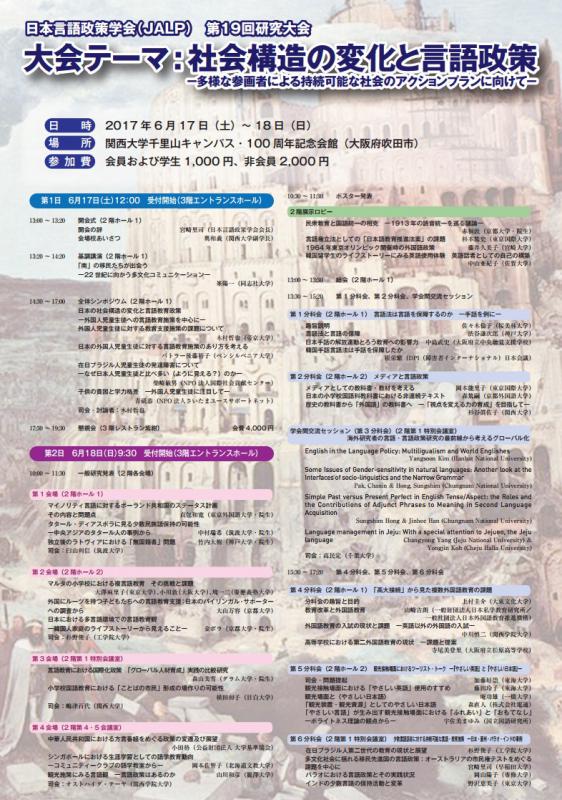

日本言語政策学会第19回研究大会(関西大学)のご案内

日本言語政策学会第19回研究大会のお知らせ

■会場:関西大学(千里山キャンパス・100周年記念会館)

■大会テーマ:社会構造の変化と言語政策―多様な参画者による持続可能な社会のアクションプランに向けて―

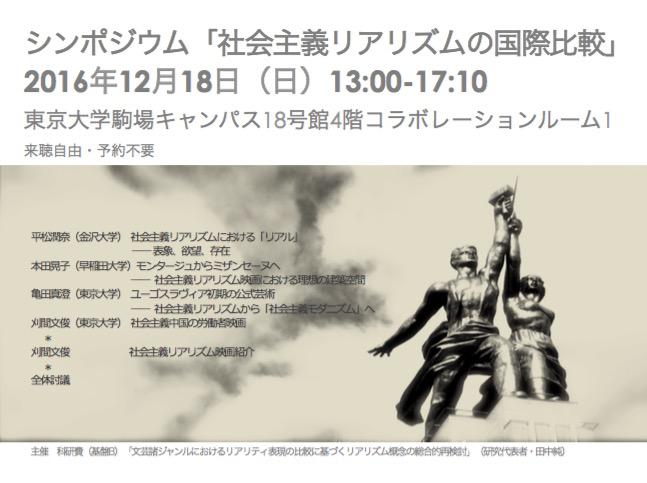

シンポジウム「社会主義リアリズムの国際比較」

詳細は次のPDFファイルをご覧ください:SR Poster .pdf

日時:2016年12月18日(日)13:00ー17:10

会場:東京大学駒場キャンパス18号館4階コラボレーションルーム1

来聴自由・予約不要

「知られざる中央アジア:その魅力と日本との絆」のお知らせ

次のフライヤー(PDF)もご覧ください:

・「中央アジア+日本」対話ポスター

・ミニ映画祭 全体プログラム(修正版)

・中央アジアウィークリーイベント

・中央アジア映画祭in筑波大学

シンポジウム「日本研究 --- 伝統と未来への追求」

次のアドレスまでお送りください:

2016年10月1日までにご登録いただいた方に対しては参加費の割引があります。

第8回日本スラヴ人文学会大会のお知らせ

7月2日(土)神奈川大学横浜キャンパスにて第8回日本スラヴ人文学会大会を開催いたします。第1部が個人研究報告(13:00―)、第2部が日露演劇交流をテーマとする特別パネル企画(15:45―)となっております。ぜひ足をお運びください。

――――――――――――

第8回日本スラヴ人文学会大会プログラム

日時:2016年7月2日(土) 12:00―17:30

(第1部個人報告は13:00から)

会場:神奈川大学 横浜キャンパス 17号館215会議室

12:00-13:00 開会挨拶 大須賀史和 [横浜国立大学]

学会総会

《第1部 個人報告》

13:00-13:30 大崎果歩(東京大学大学院修士課程)

「福音書を編みなおすトルストイ」

13:30-14:00 上村正行(北海道大学大学院修士課程)

「19世紀ロシア文学上のコサック・イメージ:動乱期(スムータ)を題材にした作品を例に」

14:00-14:30 佐々木祐也(北海道大学大学院修士課程)

「シシコフの翻訳作品にみる言語観」

(司会:笹山啓[東京外国語大学])

14:30-15:00 中村瑞希 (筑波大学大学院博士前期課程)

「タタール・ディアスポラの言語意識と言語使用状況:タシケントのタタール人の事例から」

15:00-15:30 武川直幹 (筑波大学大学院博士前期課程)

「ウクライナ語における不完了相未来時制に関する一考察」

(司会:清沢紫織 [筑波大学])

(休憩 15:30‐14:45)

《第2部 特別パネル企画》

「演劇人の課題 ― 日露演劇交流の現場から」

15:45‐17:30

パネリスト(五十音順)

秋月準也(北海道大学大学院/ロシア文学研究者)

杉本孝司(劇団「東京芸術座」/演出家)

野崎美子(演出家)

谷田川さほ(劇団「銅鑼」/俳優)

(司会:佐藤貴之 [東京外国語大学])

閉会挨拶 堤正典 [神奈川大学]

(終了後懇親会)

※第2部パネル企画の詳細につきましては、お手数ですがポスターまたは日本スラヴ人文学会のFacebookページをご覧くださいますよう、よろしくお願いいたします。

お問合せの際は下記のメールアドレスまでお願いいたします。

slavichumanities.japan@gmail.com(担当:貞包和寛)

2016年度日本ナボコフ協会大会のご案内

* 開会の辞 14:00ー14:05 会長:若島正(京都大学教授)

国際会議「ロシア文学:精神文化的コンテクスト」

会期:2016年11月15―19日

エントリー締切:2016年9月30日

詳しくは次のファイルをご覧ください:sibirskij forum.docx

日本ナボコフ協会大会のお知らせ

特別シンポジウム「世界文学村と愉快な仲間たち」

*定員220名、事前申し込み不要、入場無料

膨大な現代世界文学を前にして、何から読めばいいのか、途方に暮れている老若男女、10代から80代のために、タフで華麗で心優しき案内人たちが集います。

*このシンポジウムの内容は『世界は文学でできている』第5集(光文社、2016年刊行予定)に収録されます。

タリンにて第8回ロトマン会議

エントリー締切は2016年3月14日です。

くわしくはこちらをご覧ください:160527Lotman conference_Tallinn.doc

ペテルブルグにて哲学・文学セミナー

日本とペテルブルグの研究者交流のためのセミナーですので、積極的な参加をお願いいたします。

詳しくはこちらをご覧ください:160920philosophical conference_SPb.pdf

若手フォークロア研究者向けセミナー

160304seminar_RGGU.pdf

160505summer seminar_RGGU.pdf

国際会議「第7回・東アジアにおけるヨーロッパ諸語」(台北)

詳しくはこちらをご覧ください:160930conference_Taipei.pdf

国際セミナー "Crossing Borders: Russian Culture and Beyond"

海外からの招待報告者のほか、日本の若手研究者も報告します。

ロシア語でのディスカッションに慣れたい方、大歓迎です。予約不要。

くわしくはこちらをご覧ください:160123seminar_Tokyo.pdf

ハリキウにて世界文学に関する国際会議

エントリー締切は2015年12月15日です。

くわしくはこちらをご覧ください:

160408conference_Kharkiv_eng.pdf;

160408conference_Kharkiv_ukr.pdf

クラコフ哲学セミナー「チャアダーエフ:祖国の愛と真理の愛」

エントリーの締切は2016年1月15日です。

くわしくはこちらをご覧ください:160605Krakow meeting_eng.pdf; 160605Krakow meeting_rus.pdf

https://docs.google.com/forms/d/11izvHQ0IhOH3iZg4KXARGJJz0eKueHqP7Hssz-nbDB8/viewform

http://krakowmeetings.eu/2016

国際シンポジウム『現代世界におけるスラヴの諸言語と文化』

エントリーの締切は2015年11月20日です。

くわしくはこちらをご覧ください:160523symposium_MGU.pdf

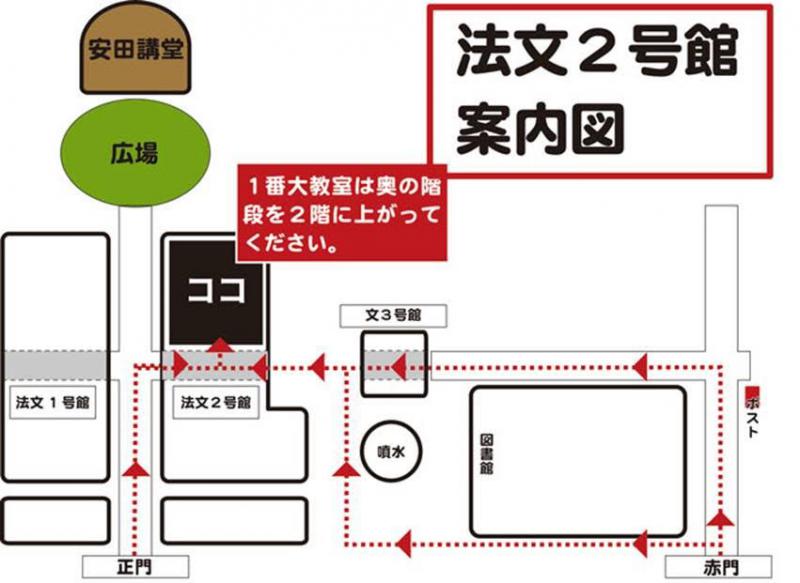

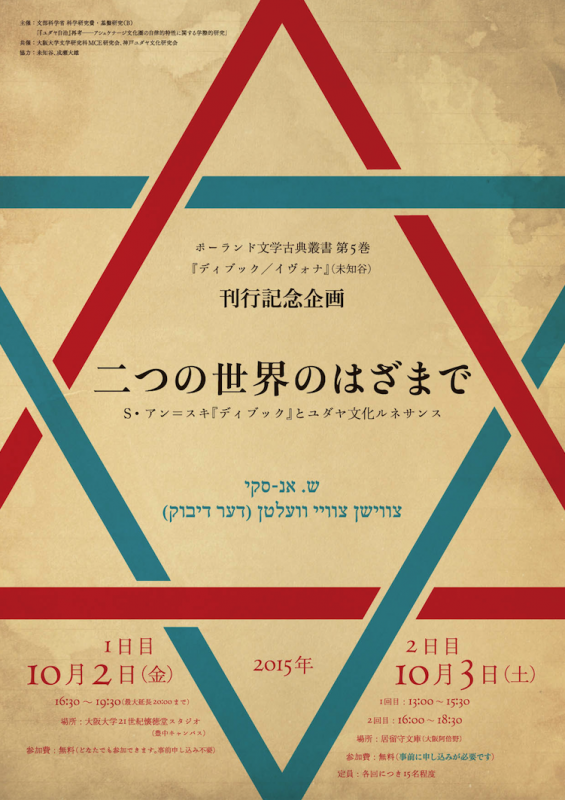

S・アン=スキ『ディブック』とユダヤ文化ルネサンス

――S・アン=スキ『ディブック』とユダヤ文化ルネサンス

(フライヤーはこちらからダンロードできます。)

【S・アン=スキ『ディブック――二つの世界のはざまで』の刊行を記念して】

『ディブック』は、1920年にワルシャワでイディッシュ劇団による初演が好評を博し、1922年にはモスクワでヘブライ語劇団による上演が大反響を呼んで以来、両大戦間期には、英語、ドイツ語、ロシア語、フランス語、ポーランド語、ウクライナ語、スウェーデン語、ブルガリア語、ルーマニア語、エスペラント語などに翻訳されて上演され、世界中の観客を魅了してきました。その反響は遠く日本にも及び、1930年(昭和5年)には、「ディブツキ」(エス・アンスキイ作)として『世界戯曲全集』(世界戯曲全集刊行會)の第三九巻(西班牙・猶太劇集)に収録されています。したがって、今回の翻訳は実に85年振りの「再訳」にして、イディッシュ語による戯曲テクストの日本語訳としては初の試みとなります。

『ディブック』については、とくにロシア演劇界の鬼才Y・ワフタンゴフ演出による「ハビマ座」の上演(ヘブライ語)が世界演劇史上に残る伝説的な舞台の一つとなり、これを観たソ連映画界の巨匠セルゲイ・エイゼンシュタインは生涯忘れ得ぬ経験の一つに挙げ、ドイツ演劇界の「皇帝」マックス・ラインハルトは「これは演劇ではない、神の礼拝だ」と述べています。また、映画、ラジオ、テレビ、オペラ、バレエなどに次々と改作され、バレエ作品『ディブック』には、レナード・バーンスタインが楽曲を提供しています。

このようにユニークな遍歴を辿ったこの作品の日本語訳の刊行を記念して、『ディブック』の朗読劇とユダヤ音楽(クレズマーとハシディズムの旋律〈ニグン〉)の演奏会(一日目のみ)を開催いたします。

ドストエフスキー基金学会

くわしくはこちらをご覧ください:151211Dostoevsky Fond.pdf; 151211Dostoevsky Fond_zayavka.doc

テクスト校訂と詩学をめぐる国際会議

くわしくはこちらをご覧ください:151006conference_IRLI.docx

ポルタワで国際セミナー

応募締め切りは2015年12月1日です。

くわしくはこちらをご覧ください:160315conference_Poltava.doc; 160315conference_Poltava.eng.doc

ウラジオストクでロシア語・文学国際会議

応募締め切りは2015年9月30日です。

くわしくはこちらをご覧ください:151012forum_Vladivostok.pdf

グリボエードフ会議の案内

大江健三郎に関する国際会議

申請締め切りは2015年6月末まで延びたとのことです。

くわしくはファイルをご覧ください:150929Oe Kenzaburo conference_Sakhalin.doc

ヨシフ・ブロツキー(И. Бродский)生誕75周年企画

2015年度日本ナボコフ協会大会のご案内

2015年度日本ナボコフ協会大会のご案内

5月16日に以下のプログラムで開催されます。ふるってご参加ください。

入場無料・予約不要・一般来場歓迎

場所:創価大学中央教育棟西棟6階 AW607教室

第1部 研究発表 14:05-15:45

発表:秋草俊一郎(東京大学)

司会:中田晶子(南山大学)

ナボコフとロフリン

発表:柿沼伸明(神戸松陰女子学院大学)

司会:毛利公美(一橋大学ほか非常勤講師)

ナラトロジー的な見地から解釈するナボコフ文学

第2部 特別講演 16:00-17:00

講師:加藤光也(駒沢大学)

司会:若島正(京都大学)

ナボコフの『賜物』とジョイスの『若き日の芸術家の肖像』

国際会議「スラヴの文学・言語に現れた第二次世界大戦」

エントリーの締切は2015年3月31日です。

くわしくはファイルをご覧ください:

151111conference_MGU.docx

151111zajavka_MGU.docx

フレブニコフ生誕130年記念学会のお知らせ

場所:カルムイク共和国

参加申込み締め切り:2015年5月20日

詳細は次のファイルを御覧ください:xlebnikov2015.pdf

若手スラヴィスト会議

エントリーの締切は2015年3月25日です。

くわしくはサイトをご覧ください: http://szlavintezet.elte.hu/conf/youngslav/youngslav_5.shtml

第7回ロトマン会議

エントリーの締切は2015年3月16日です。

くわしくはファイルをご覧ください:

150605conference_Tallinn_eng.pdf

150605conference_Tallinn_rus.pdf

「現代文学研究の諸問題」国際会議

エントリーの締切は2015年4月10日です。

くわしくはファイルをご覧ください:150923conference_Tbilisi.pdf

国際ドストエフスキー学会第16回世界大会

エントリーの締切は2015年7月14日です。

くわしくはファイルをご覧ください:

160607Dostoevsky symposium_Granada_eng.pdf

160607Dostoevsky symposium_Granada_rus.pdf

バラティンスキーに関する国際会議

「ロシアとその隣人たち」国際会議

エントリーの締切は2015年5月10日です。

くわしくは下記サイトをご覧ください:

http://www.studium.uw.edu.pl/weec/call-for-papers

「第二次世界大戦と文学」国際会議

エントリーの締切は2015年3月15日です。

くわしくはファイルをご覧ください:150429conference_IRLI.pdf

スラヴ文献学シンポジウムのお知らせ

「 『賢者アキルの物語』 -- 中世スラヴ文学への新たなアプローチ」を

3月16日(北大・スラブ・ユーラシア研究センター)、3月18日(東大・文学部)

に開催します。詳しくはこちらのPDFファイルをご覧ください。

三谷惠子

国際ワークショップ「ソ連崩壊と歴史ファンタジー文学の可能性」

くわしくはファイルをご覧ください:150214conference_Tokyo.pdf

日韓ロシア文学・文化セミナーのお知らせ

くわしくはファイルをご覧ください:150321seminar_Seoul.pdf

「多言語社会におけるロシア語文化」国際会議

エントリーの締切は2015年3月1日です。

くわしくはファイルをご覧ください:150518conference_Makhachkala.docx

ニコライ・ロスキー学会

エントリーの締切は2015年4月10日です。

くわしくはファイルをご覧ください:150423Lossky conference_Drogobych.pdf

Marginalia-2015学会

エントリーの締切は2015年3月1日です。

くわしくはファイルをご覧ください:150827Marginalia conference_Polotsk.pdf

世界文学に関する国際会議

エントリーの締切は2015年2月5日です。

くわしくはファイルをご覧ください:150402World Literature conference_Kharkiv.doc

第13回マプリャール(2015年)の締切迫る

申請締め切りが、2014年12月15日と迫ってきました。

くわしくはファイルをご覧ください:150913conerence_Granada.pdf

第7回ロシア哲学コングレスの案内

「老いと文学」をめぐる国際会議

エントリーの締切は2015年1月15日です。

くわしくはファイルをご覧ください:150514conference_Vrotslav.doc;

150514conference_Vrotslav.zajavka.doc

国際学会参加報告(「スラブ文化の対話」)

ロシア文学会では、会員による国際学会参加報告を広く募っております。執筆・掲載をご希望の方は国際交流委員会までお知らせください:nonakasusumu1967@gmail.com

ロシア宗教哲学に関する国際会議

エントリーの締切は2014年12月1日です。

くわしくは以下のページをご覧ください:

http://krakowmeetings.wordpress.com/2014/10/13/cfp-russian-religious-philosophy-and-postsecularism-2015/

「日本社会におけるバイリンガル教育の現在」

くわしくはファイルをご覧ください:AFISHA2014-1JPN.png;AFISHA2014-3RUS.png

国際学会参加報告書(その1)

助成対象者のお一人、山口涼子氏(「第3回全ロシア・フォークロア学会」2014年2月)の報告書を掲載いたします:2014Yamaguchi Ryoko.pdf

ドストエフスキー基金主催の国際学会のお知らせ

エントリーの締切は2014年10月20日です。

くわしくはファイルをご覧ください:141218Dostoevky Fund.pdf; 141218Dostoevsky Fund_Application form.doc; 141218Dostoevsky Fund_Application form2.doc

2015年BASEES大会のお知らせ

エントリーの締め切りは2014年9月14日です。

くわしくはファイルをご覧ください:150328BASEES_Cambridge.pdf

第26回ユーラシア研究所春の総合シンポジウム

第26回ユーラシア研究所春の総合シンポジウム

「ロシアのCOOL JAPAN」

「Business Eurasia」代表取締役)

国際シンポジウム「ナボコフとロシア文学」のお知らせ

国際シンポジウム「ナボコフとロシア文学」のお知らせ

プログラム:

14:10-15:30特別招待講演(英語、通訳なし)

Eric Naimanエリック・ナイマン(カリフォルニア大学バークレー校教授)

諫早勇一(名古屋外国語大学特任教授/同志社大学名誉教授)

亀山郁夫(名古屋外国語大学学長/元東京外国語大学学長)

望月哲男(北海道大学スラブ研究センター教授/日本ロシア文学会会長)

沼野恭子(東京外国語大学教授)

沼野充義(東京大学教授)

コメンテーター:エリック・ナイマン

ゲオルギー・ガーチェフに関する国際会議

エントリーの締め切りは2014年4月22日です。

くわしくはファイルをご覧ください:140513Gachev conference_Moskva.pdf; Заявка на конференцию.doc

ロシア語検定に関するセミナー

エントリーの締め切りは2014年5月26日です(査証発行が必要な場合)。

くわしくはファイルをご覧ください:140623seminar_Moskva.pdf

スラブ学研究・若手向け国際会議

エントリーの締め切りは2014年4月31日です。

くわしくはファイルをご覧ください:140520conference_Moscow.pdf

国際シンポジウム「ロシア文化の悲劇 国家崩壊期の芸術」

ソ連崩壊から 25 年、ロシアの文化・芸術はいかに試練を乗り越えたか?

「ロシア文化の悲劇 国家崩壊期の芸術」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

アイギ学会

エントリーの締め切りは2014年3月1日です。

くわしくはファイルをご覧ください:141016conference_Moskva.pdf

ロトマン学会

エントリーの締め切りは2014年3月10日です。

くわしくはファイルをご覧ください:140604conference_Krakow.pdf

ヤルタ・チェーホフ学会

エントリーの締め切りは2014年3月1日です。

くわしくはファイルをご覧ください:140423conference_Yalta.pdf

第一次世界大戦についての国際会議

エントリーの締め切りは2014年3月1日です。

くわしくはファイルをご覧ください:140908conference_Moscow.pdf

マプリャール第13回国際会議のお知らせ

マプリャール第13回国際会議のお知らせ

マプリャール事務局より、グラナダ(スペイン)で開催予定の第13回国際会議

「世界文化の中のロシア語・ロシア文学」のお知らせが届きました。

詳しくは次のファイルを御覧ください:XIII kongress MAPRYAL info1.doc

日時:2015年9月13ー20日

会場:グラナダ(スペイン)

参加応募:2014年3月15日から2014年12月15日まで

備考:参加応募の受付は次のサイトからのみ可:http://www.mapryal.org/

第6回東アジア・スラヴ・ユーラシア会議

くわしくはファイルをご覧ください:140627conference_Seoul.pdf

ロシア文化の発展

くわしくはファイルをご覧ください:140125Seminar Program_Tokyo.pdf

ドブロリューボフ学会

くわしくはファイルをご覧ください:140211conference_N.Novgorod.pdf

災難と再生(北海道大学スラブ研究センター・冬季シンポジウム)

第8回アンドレイ・プラトーノフ学会

くわしくはファイルをご覧ください:140923conference_IMLI.doc

国際学会「世界の芸術文化のコンテキストにおけるシェークスピア」

モスクワ教育大学主催国際学会

「世界の芸術文化のコンテキストにおけるシェークスピア」

(「ロシア文学とシェークスピア」等のテーマも含む)

日時と場所:2014年4月8−11日、モスクワ

申込〆切:2014年1月10日

申込先:purishev2014[at]mail.ru([at]を@に変えてください。)

詳しくは次のリンク先を御覧ください:conference_MPU2013.doc

マプリャール第13回会議第1報

ロシア語ロシア文学教育国際学会(マプリャール)第13回会議の第1報

ラトヴィア大学国際学会のお知らせ

ラトヴィア大学国際学会のお知らせ

2014年2月20〜21日にラトヴィア大学で行われる国際学会のお知らせです。

ロシア・アヴァンギャルド芸術100年

主催:上智大学

シンポジウム「子供のバイリンガル・日本語とロシア語」

日本ロシア語教育研究会主催シンポジウム第2回

「子供のバイリンガル・日本語とロシア語」

日本ロシア語教育研究会主催の第2回シンポジウムのお知らせです。

日時: 2013年10月6日(日) 10:00?17:30

会場: 東京外国語大学研究講義棟115教室

詳細は次のファイルをご覧ください:日本語版;русская версия

アフマートヴァ生誕125周年記念国際学会

アンナ・アフマートヴァ生誕125周年記念国際学会のお知らせ

国際グリボエードフ学会のお知らせ

国際学会『ロマノフ家と東方』のお知らせ

国際学会『ロマノフ家と東方』のお知らせ

2013年10月15日,16日に,ペテルブルグにて国際学会

『ロマノフ家と東方』が催されます。

参加発表を御希望の方は,2013年8月25日までに応募が必要とのことです。

詳細は次のファイルをご覧ください。

romanovye.pdf

第7回ロシア世界会議のお知らせ

第7回ロシア世界会議のお知らせ

2013年11月2--5日にサンクトペテルブルグで開催される

標記会議のお知らせが届いています。

参加申し込み、プログラムなど、詳細は次のファイルでご確認ください。

p7arm.pdf

及び

yapm.pdf

第5回東アジア・スラブ・ユーラシア学会

***

標記の学会が8月9-10日に大阪経済法科大学(八尾市)にて開かれます。海外より100人近い参加者、また国内よりも多数の研究者が、歴史・政 治・国際 関係・民俗・文学・言語などの領域で発表します。報告申し込みはすでに締め切っておりますが、みなさまのご自由なご来聴を歓迎いたします。暫定プ ログラム は添付ファイル(20130614_2.pdf)をご参照ください。なお、大会参加費として3000円を申し受けますことをあらかじめご了承ください。

運営委員会委員長 藤本和貴夫

同庶務委員 ヨコタ村上孝之

ポーランド国際学会「文化対話のなかのロシア」

国際学会のお知らせ

「文化対話のなかのロシア:文学、言語、フォークロア、思想」

poczta.onet.pl)氏に連絡のうえ、

poczta.onet.pl)氏に連絡のうえ、日本ナボコフ協会大会のお知らせ

2013年度日本ナボコフ協会大会のお知らせ

日時:5月11日(土) 開場14:00(会場内での飲食禁止)

場所:東京大学 駒場キャンパス

21 KOMCEE (理想の教育棟)地下1階「レクチャーホール」

詳しくは以下のURLをご覧ください。http://vnjapan.org/main/news.html

多文化空間におけるロシア人文学の今日的諸問題

多文化空間におけるロシア人文学の今日的諸問題

期間:2013年11月1--3日

場所:トルコ共和国エルズルム市

主催:アタチュルク大学ロシア語ロシア文学科

締め切り:2013年6月1日

連絡先: confere.turkey2013

mail.ru / bahar.gunes

mail.ru / bahar.gunes atauni.edu.tr

atauni.edu.trシンポジウム「外国語教育の未来(あす)を拓く」

------------------------

午前の部

日本の外国語教育の未来を拓くための具体策を考える。

シベリア牧畜民研究のフロンティア

地球研シベリアプロジェクト グループ3 特別セミナー

『シベリア牧畜民研究のフロンティア(公開研究会)』

goo.jp>

goo.jp>京都市北区上賀茂本山457-4

第5回スラブユーラシア研究東アジア学会のお知らせ

第5回スラブユーラシア研究東アジア学会のお知らせ

日時: 2013年8月9-10日場所: 大阪経済法科大学八尾キャンパス

個人での報告の申請の締め切りは3月29日、パネル申請の締め切りは4月26日です。

詳しくは次のURLをご覧下さい。

ユーラシア地域大国の比較から見える 新しい世界像

第5回東アジア・スラブ・ユーラシア学会

Slavic-Eurasian Studies)を開催します。東アジア(およびロシア)のスラブ研究者の

合同研究集会です。2015年、幕張でのICCEES大会に先行する集会でもあ ります。

日時は8月9-10日、場所は大阪経済法科大学(八尾市)です。ふるってご参加ください

(個人ペーパーよりもパネルを優先して受け付けます)。詳しくは下記のリンクを

ご参照ください。

組織委員長 ヨコタ村上孝之(大阪大学)

http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/jcrees/eac2013-papercall.html

国際学会≪Россия и мир - история и современность≫

国際学会≪Россия и мир - история и современность≫のお知らせ

*詳細はPDFファイル(приглашение.pdf)をご覧ください。

2012年度日本ナボコフ協会大会のお知らせ

日時:5月19日(土)

場所:早稲田大学 戸山キャンパス、教室は未定(後日ナボコフ協会HPにて告知します)

*運営委員会 13時40分-14時30分

*第1部 研究発表 14時40分-15時30分

発表者:東和穂(東京大学博士課程)

司会:沼野充義(東京大学)

題:「フィアルタの春」精読

*総会 15時40分-16時00分

* 第2部 対談:金井美恵子−若島正 16時30分-17時30分

題:映画とナボコフ

http://vnjapan.org/main/news.html

日露の交流と言語教育 -- ロシア語の新たなる国際性

シンポジウム・ユーラシアを研究する

「日露の交流と言語教育 -- ロシア語の新たなる国際性」

日時:2012年3月24(土) 13:00?17:30(12:30開場)

会場:神奈川大学横浜キャンパス17号館215会議室

横浜市神奈川区六角橋3-27-1

TEL 045-481-5661(代)

東急東横線白楽駅下車徒歩13分

http://www.kanagawa-u.ac.jp/

13:00 開会

開会の辞 堤 正典(神奈川大学言語研究センター所長/外国語学部教授)

挨 拶 中島 三千男(神奈川大学学長)

13:15-14:15 <セッション1> ロシア語の国際性をめぐって

小林 潔(神奈川大学)

「学習者にとってロシア語の国際性とは何か ―問題提起にかえて」

臼山 利信(筑波大学)

「民族国家語とロシア語 ―グローカル化する中央アジアの言語状況」

14:15-15:15 <セッション2> ロシア語教育の新方略

アレクサンドル・トルストグーゾフ(青森公立大学)

「ロシア語教育とロシア語検定」

尾子 洋一郎(神奈川大学)

「ロシア語語彙データベースの制作」

<休憩>

15:30-16:30 <セッション3> ロシアでの日本語教育の現場から

アリーナ・サヴィノワ(国立アストラハン大学)

「エンジニア専攻学生への限定期間日本語教育の特徴について」

イリーナ・ボチャルニコワ(国立アストラハン大学)

「ロシア人児童(7-10歳)

16:30-17:00 <セッション4> 日露の研究者交流によせて

阿出川 修嘉(TUFSオープン・アカデミー)

「日露における研究者を取り巻く環境の差異について」

17:00-17:30 全体討論

閉会の辞 小山 和伸(神奈川大学ユーラシア研究センター所長/経済学部教授)

司会 堤 正典(神奈川大学言語研究センター所長/外国語学部教授)

共催 神奈川大学ユーラシア研究センター・神奈川大学言語研究センター

お問い合わせ:ku-rossiya[at]freeml.com(

([at]をアットマークに変えて入力して下さい)

URLhttp://www.kanagawa-u.ac.jp/

ASEEES 2012

ASEEES 2012年大会のお知らせが届いています。

----

ASEEES(Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies)2012年大会

場所:ニューオーリンズ

時期:2012年11月15-18日

締切:個人応募は2011年12月16日,パネル応募は2012年1月15日

http://aseees.org/convention/cfp2012.html

ニコライ・ネフスキー・シンポジウム

ヴァシーリー・シェプキン氏(vshepkin

届いています。なお,予定されている開催日程は前後する可能性があるとのことです。

---

Уважаемые коллеги!

Институт восточных рукописей РАН (Санкт-Петербург) планирует организацию и проведение конференции, посвященной 120-летию со дня рождения выдающегося востоковеда Николая Александровича Невского (предварительные сроки 3-5 октября 2012 года). В рамках конференции намечено проведение секций по японоведению, рюкюанистике, айноведению, тангутоведению, а также секции о жизни и трудах Н.А. Невского. В секции японоведения приоритетными являются те аспекты, изучением которых занимался Н.А. Невский: мифология, синто, этнография, фольклористика, диалектология и лингвистика.

Желающих участвовать в конференции просим до 16 ноября заявить о намерении участвовать и по возможности сообщить приблизительные темы докладов. Данная информация необходима исключительно для подачи заявки на финансовую поддержку конференции, в дальнейшем тему можно изменить на усмотрение автора. Впоследствии мы будем информировать о конференции на основе списка тех, кто выразит желание участвовать.

С уважением,

Василий Щепкин,

координатор конференции,

м.н.с. отдела Дальнего Востока

戦後66年シベリア抑留を問う

「戦後66年シベリア抑留を問う――急がれる公文書開示と実態解明」

10月23日(日) 13:30-17:00

青山学院女子短期大学11号館2階(地下鉄表参道駅B3出口より徒歩5分、青山学院東門から入構が便利)

開会の辞: 藤本和貴夫(大阪経済法科大学教授)

発言: 猪熊得郎(シベリア立法推進会議世話人)

基調報告: 富田武(成蹊大学教授) 「日米ソ公文書に見るシベリア抑留」

報告1: クズネツォ−フ С.(イルクーツク国立大学教授) 「1945年のソ日戦争の日本人捕虜に対するソ連国家の政策」

報告2: 村山常雄(『シベリアに逝きし46300名を刻む』著者) 「抑留研究の共通ベース:用語と資料」

報告3: 阿部軍治(筑波大学名誉教授) 「シベリア抑留者たちの三重苦、飢えと酷寒と重労働を中心に」

休憩(15:10-15:30)

報告4: 小林昭菜(法政大学大学院博士課程) 「ロシアの公文書に見るシベリア民主運動」

報告5: 栗原俊雄(毎日新聞学芸部記者) 「引揚げ後の抑留者たち 未完の悲劇として」

質疑応答・総合討論 司会: 富田武, ロシア語通訳: 池田嘉郎

閉会の辞 下斗米伸夫(法政大学教授)

問合せ: ロシア史研究会 <jssrh-office@tufs.ac.jp>

スラブ言語学シンポジウム

---

シンポジウム「白痴に学ぶ」

20111011_2.doc

国際シンポジウム「テクストの解釈」

シンポジウム「日本とロシア:互いのイメージの変遷と未来」

「日本とロシア:互いのイメージの変遷と未来」

ロシア若手研究者が語る新しい日露の姿

| 日時 | 2011年3月11日 金曜日 17時から19時40分 |

| 会場 | 国際交流基金 JFICさくらホール (東京都新宿区四谷4-4-1) 東京メトロ丸の内線 四谷三丁目駅 1番出口から徒歩3分 |

| 主催 | 国際交流基金(ジャパンファウンデーション) |

| 使用言語 | 日本語およびロシア語(同時通訳) |

| 定員 | 100名(定員になり次第締切) |

| 参加費 | 無料 |

| 申込方法 | Eメールまたはファックスにて、お名前 / ご所属 / 連絡先を明記の上、下記にご連絡ください。 |

| 参加申込先 | メール nichiro-image@simul.co.jp FAX 03-3524-3135 |

| その他お問合せ先 | 国際交流基金 日本研究・知的交流部 欧州・中東・アフリカチーム |

詳しくは、以下の国際交流基金ウェブページをご参照ください。

http://www.jpf.go.jp/j/intel/new/1102/02-01.html

基調講演:

ワシーリー・モロジャコフ (ロシア科学アカデミー東洋学研究所主任研究員)

沼野 充義 (東京大学大学院人文社会系研究科・文学部教授)

パネリスト:

ドミトリー・ストレリツォフ (モスクワ国際関係大学教授)

鴻野 わか菜 (千葉大学・文学部准教授)

*このほか、国際交流基金の招待で来日した10名のロシア人若手日本研究者がパネルディスカッションに参加します。

自由への試練―ポスト・スターリン時代の《抵抗》と《想像力》

国際シンポジウム

「自由への試練――ポスト・スターリン時代の《抵抗》と《想像力》」

日時: 2011年1月22日(土)14:00‐18:00

会場: 東京大学山上会館(〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1)

入場無料、日本語通訳付き

[プログラム]

14:00 開会の辞 亀山郁夫(東京外国語大学学長)

14:10‐14:50 マイケル・ニコルソン(オックスフォード大学フェロー)

≪Гримасы оттепели: Солженицын и Шаламов≫

「《雪解け時代》のしかめ面――ソルジェニーツィンとシャラーモフ」

14:55‐15:35 リュドミラ・サラスキナ(ロシア国立芸術学研究所主任研究員)

≪Триумфы и провалы оттепельной литературы (Пастернак,

Солженицын, Хрущевские "концерты")≫

「《雪解け時代》の文学――その勝利と挫折(パステルナーク、ソルジェニーツィ

ン、フルシチョフの“コンサート”)」

15:35‐15:50 休憩

15:50‐16:30 貝澤哉(早稲田大学教授)

「液状化するスクリーン――雪解け以後のソ連《ヌーヴェルバーグ》映画」

16:35‐17:15 亀山郁夫

「ショスタコーヴィチの贖罪」

17:20‐17:50 コメンテーター 望月哲男(北海道大学教授)

17:50‐18:00 閉会の辞 亀山郁夫

司会: 沼野恭子(東京外国語大学)

会場へのアクセス:地下鉄丸ノ内線・大江戸線「本郷3丁目」、南北線「東大前」な

どから徒歩10分。

アクセスマップ: http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/map01_02_j.html

東大構内地図:http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_00_02_j.html

お問い合わせ: 東京外国語大学 沼野恭子研究室

スラヴ人文学会第2回シンポジウムのお知らせ

スラヴ人文学会第2回シンポジウム(東京外国語大学)

日時: 2010年7月10日(土)12:30?17:00

会場: 東京外国語大学研究講義棟226教室

12:30--12:35 事務局長挨拶

12:35--13:10 個人研究報告

司会:小林潔(神奈川大学)

報告:小田桐奈美(筑波大学大学院)

「旧ソ連地域における国家語概念に関する一考察」

13:10--14:50 ワークショップ ―ロシア語教授法の共有―

司会:白村直也(東京外国語大学大学院、以下同)

報告:笹山啓「動詞の体―入門編―」

岩崎真理子・神田智子「テクストに学ぶ会話表現」

佐藤貴之「演劇的要素導入の試み」

討論:堤正典(神奈川大学教授)、菅井健太(東京外国語大学大学院)

15:20--17:00 共同協議 ―ロシア文化における「古典」をめぐって―

司会:前田和泉(東京外国語大学准教授、文学)

報告:杉谷倫枝(東京大学非常勤講師、文学)

本田晃子(東京大学大学院、建築)

討論:大須賀史和(横浜国立大学准教授、思想)

スラブ研究センター夏期国際シンポジウムのご案内

2010年7月7日(水)-9日(金),北海道大学スラブ研究センターにおいて

夏期国際シンポジウム「ユーラシア諸国におけるアジアの自己表象」が開催されます。

プログラムと参加申し込みはこちらから。万障お繰り合わせの上,ぜひご参加下さい。

三谷惠子

ロシア文学会会費について

(正会員向け)

(2020年8月28日)日本ロシア文学事務局

日本ロシア文学会事務局

〒060-0809

札幌市北区北9条西7丁目

スラブ・ユーラシア研究センター

安達大輔研究室内

yaar@yaar.jpn.org

(2004年2月-2010年5月)は

こちらからご覧頂けます。

slav.hokudai.ac.jp

slav.hokudai.ac.jp